撰文/曹东勃

今年1月2日,《河北日报》头版刊发了引发轰动与巨量转载的长文《习近平同志在正定》。

1983年,习近平任正定县委书记,当时他正决策筹建“荣国府”以发展旅游业。在讲述这一事件时,这篇文章有一处细节颇值得玩味。原文这样写道:

为争取更多资金,习近平同志还利用时任石家庄市委书记贾然来正定作报告的机会,向他汇报修建“荣国府”遇到的困难。

习近平说,正定县归石家庄市(当时地市分设,正定归石家庄地区)管是早晚的事,修建“荣国府”对石家庄也有好处,现在资金不够,请贾书记支援20万元。贾然欣然同意。后来,习近平同志又与石家庄市红星机械厂联系,争取到40万元。这些资金都作为股份,投入到“荣国府”修建中。(摘自程宝怀、刘晓翠、吴志辉:《习近平同志在正定》,《河北日报》2014.1.2)

“正定县归石家庄市(当时地市分设,正定归石家庄地区)管是早晚的事”,这句话的背景是当代中国行政辖区制度的变迁。

要理顺这件事,搞清楚“石家庄地区”和“石家庄市”有何不同,还要重头说起。

“山川形便”和“犬牙相入”

按照周振鹤先生《中国地方行政制度史》的观点,中国历代政区划界原则无非“山川形便”和“犬牙相入”两种。

前者以天然的地理山川作为区划边界,使行政区划与自然地理区划基本一致,对于农业文明来说,这种自然地理的完整性对于农业生产及相关水利设施的兴建、维护和国家财政,都有极大的便利性。

这种便利性的反面是很容易促成地方势力凭险割据、自立为王。于是,就有统治者故意打破政区地形上的完整性,实施犬牙相入的划界原则。这在今之川陕、湘赣、桂粤、冀豫、冀蒙、豫鲁的划界仍可看到。

超大型国家的治理是一个世界级难题,帝国的断扩张如不能依托于与之相适应的行政体系,解体与消亡就是最终的宿命。

省制的出现在中国历史上是隋唐之后的事情,那时的省本是中央机构(日本、朝鲜的内阁仍沿袭这个称呼)。

元朝在征服中原的过程中,发展了金的“行台省”建制,并把这一临时派驻的监察机构变成了常驻设置,同时结合特定的军事目标,以“行中书省”作为管辖征服地的行政机构,省的轮廓逐渐由虚变实,历经明、清、民国,为共和国所继承。

“五马进京”

建国初年的“五马进京”,实际是大行政区制的和平撤除,或说是一次现代版的“杯酒释兵权”。

1949年全国政协会议接受中共七届二中全会上周恩来的提议,实行中央领导下的区域制。分设华北、东北、华东、中南、西南、西北六大行政区。今天的中国公民身份证号开头两位,就是这么定下来的。

大行政区制与身份证编号的对应关系

对于这个表格需要说明几点:

1.江西在最初是被划为中南行政区范围的,在随后的调整中才逐渐形成“华东六省一市”的概念。

2.台湾最初是被划为华东行政区的一部分。

3.一些省份如辽东、辽西、松江、热河、绥远、西康等在后续调整中被撤并。

4.重庆于1997年直辖,故其首两位为50,不同于凡例。

与上述大行政区对应的,是执政党中国共产党在同一层级的地方局设置(这一设置在战争年代就已有之),即分为中共中央华北局、东北局、华东局、中南局、西南局、西北局。

1952年到1954年间,为加强中央政令统一,也为了适应即将展开的“一五”计划的需要,更重要的是在“高饶事件”的刺激下,中央决定撤销全国六个大行政区的行政委员会的建制,各省级单位由中央直接管辖,同样地,中共中央各地方局也同时撤销,各省级党委直接对中央负责。

在这个过程中,相当于“总督”之位的原各大行政区首长们,则纷纷被上调中央担任党政要职,这就是人们所说的“五马进京”(大抵是指除本已驻北京的华北局之外的五个地方局领导人进京任职)。

又由于东北局第一书记高岗在新中国成立时即已兼任中央人民政府副主席,更担任彼时与政务院并驾齐驱的同级机构——国家计划委员会的一把手,无论是时间上还是位置上,其风头都盖过了其他几位地方大员。于是就有了“五马进京、一马当先”的说法。

“五马进京”时局表

六个大行政区和中共中央地方局的撤销,为1954年新制定的《宪法》恢复传统央地关系的努力清除了障碍。

五四宪法对行政区划的层级规定如下:全国分为省、自治区、直辖市;省、自治区分为自治州、县、自治县、市;县、自治县分为乡、民族乡、镇;直辖市和较大的市分为区;自治州分为县、自治县,自治区、自治州、自治县都是民族自治地方。

同年颁布的《地方组织法》规定:省、自治区人民政府在必要的时候,经国务院批准,可以设立若干专员公署(行政公署),作为它的派出机关,代表省、自治区人民政府领导和监督各县、市政府的工作。

这两部法律中的上述规定,给我们两个提示:第一,“市管县”的体制,至少在建国之初是一个罕见现象,在民国乃至中国历史中亦无传承,于根本大法中更无凭据。第二,行署以及相应的党委机构——地委,完全是一个隶属于省级政府和省级党委的派出机构,本身并不是一级政府机构,也没有对应的人大、政协、公检法机构配套。

众所周知的是,直到1978年改革开放之初,中国的城市化率也不过18%左右,因而,在很长一段时期内,尽管设有一些类似于今天的地级市的城市,但市与县之间的地位,并不是一开始就有今天这样的分殊的。

在1990年代初的电影《焦裕禄》中,由李雪健饰演的焦裕禄,就是接受了当时的开封地委书记的张申的提议,去担任兰考县委书记的。可见,行署、地委主要是为了在城市以外、以农村区域为主的县域实施有效管理而设置的。

习近平担任县委书记的正定县,当时就属于石家庄地区,它下辖正定等十四个县,直到1993年6月,石家庄地区被撤销,并与原石家庄市合并为新的石家庄市。

“市管县”的三次浪潮

那么,习近平所说的“正定县归石家庄市(当时地市分设,正定归石家庄地区)管是早晚的事”一句话中所透露出的“市管县”结构又是如何形成的呢?这里面有三次浪潮。

第一次是大跃进期间。

由于建国初的设市原则本就是城乡分治、切块管理,在隐约出现的粮油蔬菜及农副食品供应危机阴影下,为了保证对直辖市、省会城市和个别大城市的食品供应,推出了“市管县”的政策尝试。

国务院先后于1956、1958年两次,将昌平、通县、顺义、大兴、良乡、房山等6县及通州市划入北京市。1958年,原属江苏省的嘉定、上海、宝山、川沙、南汇、奉贤、金山、松江、青浦、崇明10县划归上海市管辖,使得上海市的面积扩大了约10倍,这一决策也对上海市在随后很快发生的三年大饥荒中保持了全国最低的人口死亡率功不可没。

城市是工业的基地,是大跃进大炼钢铁的发动机所在,在物质技术条件比较落后的条件下,劳动力就是决定性的生产要素。“市管县”体制的出现,很快让所有沉醉于大跃进梦幻中的城市尝到了甜头,并一发而不可收拾。

1959年全国人大常委会通过了《关于直辖市和较大的市可以领导县、自治县的决定》指出:“为了适应我国社会主义建设事业的迅速发展,特别是去年以来工农业生产的大跃进和农村人民公社化,密切城市农村的结合,促进工农业的相互支援,便于劳动力的调配,决定:直辖市和较大的市可以领导县、自治县。”

截至1960年底,全国88个地级市中有50个领导县,加上京沪两直辖市,共计52个市领导237个县、自治县,实行了“市管县”的城市占全部地级以上城市的58%,由此形成市管县的第一次高潮。

第二次是在1980年代初。

这正是改革的主战场由边缘地带的农村走向中心地带的城市、由农业领域的分田承包制向工业领域的企业承包制推进的时期,1978年修订的《宪法》首次以国家根本大法形式明确了市管县的体制,1982年《宪法》对此予以确认。

为发挥中心城市的带动作用,促进城乡改革的一体化,1982年,中共中央在《关于省、市、自治区党政机关机构改革的若干问题的通知》中提出:“在经济发达地区将省辖中等城市周围的地委、行署与市委、市政府合并,由市管县”。

1986年国务院批转同意《民政部关于调整设市标准和市领导县条件的报告》中指出:“一个市领导多少县,要从实际出发,主要应根据城乡之间的经济联系状况,以及城市经济实力大小决定”,要求各地认真总结经验,合理规划布局。由此掀起市管县的第二次高潮。

正定县与石家庄市之间的亲密关系,正是在这一过程中深化的。

第三次是在21世纪初的十年间。

1999年中共中央、国务院发出的《关于地方政府机构改革的意见》指出:“要调整地区建制,减少行政层次,避免重复设置。

与地级市并存一地的地区,实行地市合并;与县级市并存一地的地区、所在市(县)达到设立地级市标准的,撤销地区建制,设立地级市,实行市领导县体制;其余地区建制也要逐步撤销,原地区所辖县改由附近地级市领导或由省直辖,县级市由省委托地级市代管。

各自治区调整派出机构——地区的建制,要结合民族自治的特点区别对待。盟的建制原则上不动。”

为推动这个文件精神的落地,民政部当年调整了“地改市”的标准:第一,地区所在的县级市从事非农产业的人口不低于15万;第二,市政府驻地具有非农户口的人口不低于12万;第三,国内生产总值不低于25亿;第四,第三产业产值在国内生产总值比重不低于30%;第五,财政总收入不低于15亿。”

市领导县的第三次浪潮结束时,2009年底,共18个省份全面推行了市管县,共有273个市领导1574个县,而当年全国共有地级以上城市287个、县(含自治县、县级市)1948个。

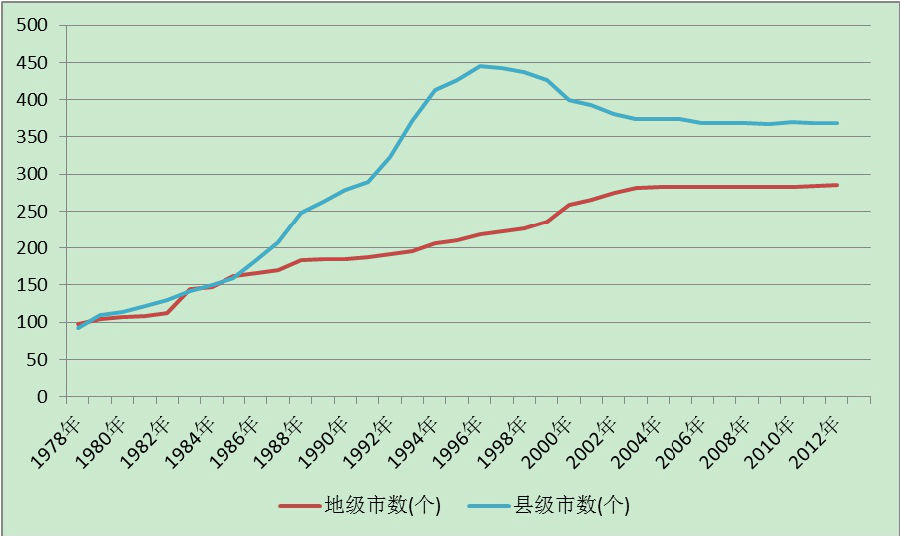

改革开放以来地级市和县级市数量的变化

省直管县的呼声

市管县体制的发生、发展和固化为当前地级行政管理体制的主体,有其历史成因。但也越发暴露出一些深层矛盾。

其一,市作为一个独立的行政单位,本是宪法所明确确认的省、县、乡三级格局中的一个例外,如今却由虚变实,演化为更加复杂的四级政府架构,降低了信息传递速度,影响行政效率。

其二,市管县的理想初衷是为了以工促农、以城带乡,加强城乡要素的平等交换,但市管县的现实动力掺杂了太多的谋地冲动、谋利冲动,市县两级利益主体的博弈明显带有不公平性。分税制的分灶财政只规定了中央与省之间的财事权划分,而省以下的各级政府间关系,仍然处于模糊地带,市县之间争夺项目、土地、财税等资源的闹剧有增无减。此外,市以优势地位在人、财、物各方面压迫县的情况也加剧着同一区域内部的分化。

其三,为了协调城市之间的利益,在确立市管县体制的同时又不得不设计出形成直辖市、省会城市、副省级城市、计划单列市、地级市、县级市等十分庞杂而又等级森严的城市丛林体系,行政体制的僵化窒闭了许多创造的活力。

正是基于上述考虑,在市管县体制逐步发展的过程中,省直管县的呼声也就出现了。

从1992年起,在中央政府的支持下,浙江、河北、江苏、河南、安徽、广东、湖北、江西、吉林等省份陆续推行了“强县扩权”改革试点。

所谓强县扩权,顾名思义就是对经济发展较快的县市进行扩权,把地级市的经济管理权限直接下放给强县。

海南省出于土地面积和人口较少的因素,已经实行了“县市分治”,市只管理城市本身,县则由省直管。2005年6月,时任总理温家宝在全国农村税费改革试点工作会议上指出:“要改革县乡财政的管理方式,具备条件的地方,可以推进‘省管县’的改革试点。”

2013年中共十八届三中全会释放了进一步推动“省直管县”改革的信号,由以往的重视横向机构调整、忽视纵向层级精简的行政机构改革,转变为两者并重、致力于权责一致的行政体制改革。

从2007年十七大以来,时任中组部长李源潮、以及时任分管书记处工作的政治局常委习近平,都非常重视干部官员的基层阅历,大凡组织工作的公开讲话几乎言必称“宰相起于州部,猛将发于卒伍”。

个中缘由,也许2013年3月在习近平就任国家主席后的首次非洲之行前,他接受金砖国家媒体联合采访时的回答,最能说明:

“中国有句古话,宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。我们现在的干部遴选机制也是一级一级的,比如,我在农村干过,担任过大队党支部书记,在县、市、省、中央都工作过。干部有了丰富的基层经历,就能更好树立群众观点,知道国情,知道人民需要什么,在实践中不断积累各方面经验和专业知识,增强工作能力和才干。这是做好工作的基本条件。”

从这个角度来看,“市管县”到“省直管县”的漫长改革,对于县长、县委书记们,大约是个好消息。